个别美国学者对中国清代历史的研究,自称与以往的研究不同,他们试图用征服王朝理论阐述清代历史,故有“新清史”说。他们视清朝是对外殖民的扩张型内亚帝国,“中国不过是清帝国的一部分”“中国人只是汉人,满人、蒙古人、西藏人都不是中国人”。这种观点遭到质疑进而被普遍否定,成为国内学界的共识。

我们为什么说“新清史”是错误的?将其中的原因归结为政治因素或中华民族情结是不客观的揣测。真正的原因是其说法不仅不符合清代历史实际,更不能客观诠释中国这一多民族国家形成与发展的历史。

“满洲”与“中国”不是对立概念

将“满洲”与“中国”对立是“新清史”一系列观点得以存在的基础。但“中国”的含义是丰富的,而且能够用于指称人群的“中国”概念,其所指称的人群也不是固定的一个群体,虽然在某些情况下,是指称分布在中原农耕地区的人群,但这一群体自始至终都存在着不断融合和迁出、迁入的情况。

在先秦典籍《礼记》中,分布在西周“王畿”(京师)的人群被称为“五方之民”中的“中国”。

秦汉时期,由“中国”衍生而来的秦人、汉人是中原地区夏人、商人和周人凝聚的结果,而三国时期则分裂为魏人、蜀人和吴人。西晋的短暂统一,催生了晋人的称呼,但晋人南迁和“五胡入华”彻底改变了中原地区的人群结构,“关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半”即言此。

隋唐时期,“中国百姓”和“四夷之人”共同构成了“天下”,而“中国百姓”同时又有“唐人”“华人”“中华人”等不同称呼。

五代辽宋夏金时期,“中国”更多是用于“正统”的争夺,宋人、辽人、金人才是对宋、辽、金境内人群的共有称呼。

清朝实现中华大地的大一统后,虽然存在满洲人、蒙古人、汉人等不同人群的称呼,但在清朝大一统体制下也有了一个共同的名称——“中国人”。康熙二十八年(1689年)清朝和俄罗斯签订的《尼布楚条约》中,“中国”已经是多民族国家清朝的代称,如“将流入黑龙江之额尔古纳河为界,河之南岸属于中国,河之北岸属于鄂(俄)罗斯”。与此同时,相对于“西洋人”,“中国人”在清代文献中渐成清朝境内众多人群的统称。如“海洋行船,中国人多论更次,西洋人多论度数。”

也就是说,即便是“中国”作为地域概念,生息繁衍在其上的人群也不是固定不变的,不同人群的迁徙与聚合随着不同政权的更替而呈现不同样态,并在不同时期有着不同的称呼。

随着清朝实现了中华大地的大一统,尽管疆域内还存在着不同的对众多不同人群的称呼,但“中国人”却是其共同的称呼,因此用于指称人群的“中国”和“满洲”并非完全对立,更多情况下则是一种包容的关系。这也是理解清朝历代皇帝都将自己视为“中国”皇帝的原因。

清朝统治者是“大一统”政治体制“正统”的竞争者和继承者

“满洲”与“中国”概念的意义,并非在凸显“汉化”或“满洲性”,其目的是“正统”的争夺。

因为尽管分布在“中国”区域内的人群是变动的,但“中国”身份却是中华大地上众多政权获得“正统”的重要条件之一,而“满洲”的“东夷”身份能否成为“正统”,自先秦时期就论争不断,这也是雍正皇帝撰写《大义觉迷录》的直接动因。

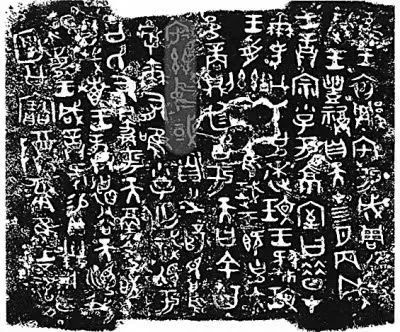

“中国”一词目前所知最早出现在1963年发现的西周青铜器何尊的铭文中,“宅兹中国”之“中国”的含义尽管后世学者有不同的解读,但指称“京师”和“中央之国”的政治含义是难以否认的,其背后隐含的是指称西周以“周天子”为核心的“大一统”政治秩序。

▲何尊。(图片来源:中国国家博物馆微信公众号)

▲何尊铭文,阴影部分即为“宅兹中国”。(图片来源:中国国家博物馆微信公众号)

拓跋鲜卑建立的北魏、契丹建立的辽朝、女真建立的金朝等实现对中华大地北部的局部统一,乃至蒙古建立的元朝实现了中华大地的“大一统”,且其历史被称之为“正史”。

“满洲”出身的清朝统治者,尽管实现了对中华大地的“大一统”,但其“正统”地位依然受到曾静、吕留良等为代表的儒士的否定,这也是雍正皇帝撰写《大义觉迷录》的直接原因,试图将“满洲”视为“籍贯”并用“有德者可为天下君”“仰承天命”等为其“正统”地位进行论争。

▲雍正皇帝。(图片来源:故宫博物院)

更重要的是,雍正皇帝认识到维护“大一统”政治体制应该强调“天下一统、华夷一家”,进而认为“有不向化者,则斥之为夷狄”是“自古中国一统之世,幅员不能广远”的重要原因,明确提出清朝“中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”

这充分显示,以雍正皇帝为代表的清朝统治者并没有将自己定位在“大一统”政治体制之外,更没有把自己视为“征服王朝”,而是“大一统”政治体制“正统”的竞争者和继承者。

▲《大清一统志》书影。(图片来源:中华古籍资源库)

关注“天下”而不是“中国”,才是能完善理解中国这一多民族国家形成与发展历史应有的视角

中华大地上存在过很多政权,但在清和中华民国之前,并没有出现将“中国”作为国号或简称的情况。一个重要原因是,“中国”虽然代表着“大一统”政治体系,但“天下”才是指称“大一统”体系实施范围的概念,这也是中国这一多民族国家在古籍中往往被称为“天下国家”的原因。因此,关注“天下”而不是“中国”才是能够完善理解中国这一多民族国家形成与发展历史应有的视角。

“天下”一词出现很早,其指称的范围随着人们的认知水平而不断向外扩展,但也不是无限拓展的概念,有理想和现实之分。

《诗经》中的“溥天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”,是对理想中“天下”的描述,而经常见诸于史书记载的“大赦天下”则说的是现实中的“天下”。现实中的“天下”范围因王朝的疆域不同而有不同所指,但一般是指王朝“有疆无界”的疆域。

“天下”的人群在先秦时期是“内诸夏而外夷狄”,魏晋南北朝时期强调的是“华夷之辨”,唐人的认识则是“中国百姓”和“四夷之人”等。尽管有不同的人群划分标准,但共有“天下”是一致的认识,这也是古籍中经常出现“华夷一家”等观念的原因,同时也体现着不同人群和政权对“大一统”政治体系的认同。这种认同则是推动中国这一多民族国家从“天下国家”到清代主权国家演变的重要动力。

▲《皇清职贡图》反映了清朝各民族朝贡的情况。(图片来源:中国国家博物馆)

共有“天下”和持续追求“大一统”的结果是,当今中国这一多民族国家是生息繁衍在中华大地上的众多人群、包括已经消失的人群共同缔造的,其形成与发展的历史不仅包括被称之为“中国”的王朝系列,即所谓的“正统”历代王朝;也包括历代王朝之外存在于中华大地上的更多的政权,如匈奴、鲜卑、高句丽、突厥、薛延陀、回纥、渤海、南诏、吐蕃、西夏、大理等以及被称之为“五胡十六国”的众多政权。

拥有独特的天下观、人群观以及“大一统”为核心政治理想是中国这一多民族国家得以形成与发展的重要因素,用西方的“民族”视角仅仅关注“中国”和某个政权统治者的出身,是难以准确认识和诠释中国这一多民族国家历史的,这是我们不认同新清史的深层次原因。

(作者简介:李大龙,中国社会科学院中国边疆研究所国家与疆域理论研究室主任、《中国边疆史地研究》杂志主编)