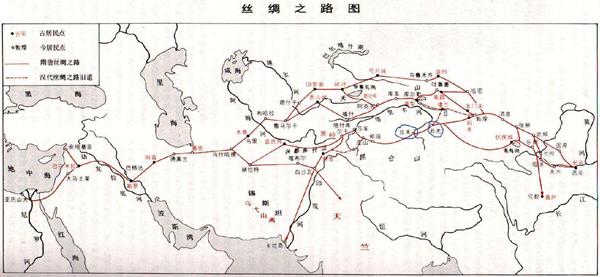

“丝绸之路”现在是一个热门话题,如何理解丝绸之路,学者、政治家、一般民众各有各的看法,即便是学者,因为所学专业不同,出发点各异,所以观点也有很大的不同。我们没有必要让大家的观点一致,但是,对于有关丝绸之路的一些误解,则是需要加以辨明的。而这些误解的产生,大多数是因为只是从某一时点、某个地域来看丝绸之路。对于这样一个沟通旧大陆的交通道路,而且包含海上和陆上的东西交往通道,我们需要用宏观的视野来观察。本文则只限于讨论公元前2世纪到8世纪的陆上丝绸之路,希望从欧亚大陆的视野下,来观察历史上的丝绸之路,把不同时期的兴衰、特征加以概括。丝绸之路的内涵广阔,这里更多地是从沟通与贸易来加以叙述,间或涉及政治、文化等方面。

<-p>

<-p>

汉、罗马、帕提亚、贵霜之间丝绸之路大国贸易的建立 虽然在汉代以前丝绸之路就已经存在,北方游牧民族一直推动着东西方物品的交换。但现存的零星记载和考古发现,还不能让我们构建出当时丝绸之路的总体图像,因此,具有一定规模的丝路贸易,应当从汉代说起。早在1877年,德国地理学家里希霍芬(F. von Richthofen)就把汉代中国和中亚南部、西部以及印度之间的以丝绸贸易为主的交通路线称作“丝绸之路”(德文作Seidenstrassen,英文作the Silk Road),显然是很有见地的。到了1910 年,德国历史学家赫尔曼(A. Hermann)根据新发现的文物考古资料,进一步把丝绸之路定义为中国古代经由中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道。虽然经过一百多年的讨论,丝绸之路从时空两个方面都有很大的外延,但其基本定义应当说是没错的,我们今天讨论的欧亚大陆上的陆上丝绸之路,仍是在这个基本定义的范围内。 天子以为然,拜骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛羊以万数,赍金币帛直数千巨万,多持节副使,道可使,使遣之他旁国。……骞因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜罙及诸旁国。……其后岁余,骞所遣使通大夏之属者皆颇与其人俱来,于是西北国始通于汉矣。 这个三百人的使团带着大批价值昂贵的金币、丝绸,显然目的不只是外交,而是要与西方各国做买卖。所遣之国最远到西亚的安息,即帕提亚王国,还有南亚的身毒(印度),而主要是中亚的大宛(今费尔干纳)、康居(今乌兹别克斯坦塔什干一带)、大月氏(巴克特里亚地区)。史称与张骞副使返回长安的,有中亚的大夏之属。 《史记·大宛列传》继续说: 汉始筑令居以西,初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而天子好宛马,使者相望于道。诸使外国一辈大者数百,少者百余人。……汉率一岁中使多者十余,少者五六辈,远者八九岁,近者数岁而反。 可见从张骞第二次出使之后,汉武帝派出的使者最远到达奄蔡(Ossetes,今高加索)、犁靬(罗马帝国)、条支(叙利亚)地区。而且使团的规模大者数百人,小者也有百余人。派遣的频率很高,一年中多者有十余辈,少者五六般,数年往返。 《汉书》卷九六上《西域传》也有类似的记载: 初,武帝感张骞之言,甘心欲通大宛诸国,使者相望于道,一岁中多至十余辈。 自乌孙以西至安息,近匈奴。匈奴尝困月氏,故匈奴使持单于一信到国,国传送食,不敢留苦。及至汉使,非出币物不得食,不市畜不得骑,所以然者,以远汉,而汉多财物,故必市乃得所欲。及呼韩邪单于朝汉,后咸尊汉矣。 这里所说可与《史记·大宛列传》互补,西域诸国因为直接受到北方匈奴的威胁,所以对待汉使和匈奴使者不完全相同,这段来自《史记》的话,也有司马迁批评武帝遣使西域的意思,但却透露出不仅汉朝此时与中亚诸国直到安息之间从事大规模的贸易交往,而且北方的匈奴也继续做着同样的买卖。《汉书》所增加的,主要是说呼韩邪单于入朝汉后(前49),匈奴衰弱,中亚诸国才对汉朝使者不那么苛刻。也说明到汉宣帝时,汉朝与中亚、西亚的贸易持续不断。 西汉末,王莽乱政,中原动乱,与西域联系一度中断,匈奴重新控制西域。到东汉初,班超经营塔里木盆地西域诸国,汉与西域的联系时断时续。和帝永元六年(94),班超平定西域南北道,于是永元九年(97)派甘英出使大秦(罗马帝国)。《后汉书》卷八八《西域传》记载: 和帝永元九年,都护班超遣甘英使大秦,抵条支。临大海欲度,而安息西界船人谓英曰:海水广大,往来者逢善风三月乃得度,若遇迟风,亦有二岁者,故入海人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。英闻之乃止。 这里的条支指叙利亚的安条克(Antiochia),大海一说指红海。安息(帕提亚)人极力夸张大海难渡,阻止甘英与罗马沟通,这显然有着经济的考虑,就是要由自己来承担丝绸等货物的中转贸易,赚得货物转贩过程中的高额利润。从现存的汉朝和罗马的史料来看,也的确没有中国与罗马直接贸易的任何记载,虽然双方的物品都抵达了对方的领地。 最低估算,印度、赛里斯(Seres)和阿拉伯半岛每年要从我国带走一亿枚塞斯特斯(sesterce)银币,这是我们的奢侈品和妇女花费的总额。 1世纪中期的佚名著作《厄立特里亚海航行记》记载,印度西北海岸的港口婆楼割车(Barygaza)和马拉巴尔(Malabar)海岸诸港口曾进口大量罗马钱币。考古发现也证实了这些文献记载,据统计,印度半岛迄今出土的罗马钱币总数大约有8000枚,其中包括1200余枚金币和接近7000枚银币,以及少量铜币。贵霜王国崛起后,到了2世纪中叶的迦腻色伽一世(Kanishka I)统治时期,势力最盛,领土包括阿姆河流域、印度河流域和恒河流域的大部分土地,从塔里木盆地绿洲王国转运而来的中国货物,可以经犍陀罗地区南下,越兴都库什山(Hindu Kush),经呾叉始罗(Taxila)到达印度西海岸的港口,再乘船前往罗马。贵霜的参与,使得罗马与印度的贸易中心向印度西北海岸移动,而贵霜的商人很可能也参与到印度洋的海外贸易当中,这可以从位于亚丁湾与印度洋的交接处索科特拉岛(Socotra)发现的贵霜使用的大夏文和佉卢文题铭得到印证。 中古时期丝绸之路贸易的重建——粟特商人的贡献 3世纪以降,大国衰亡,给丝绸之路上的小国提供了生存发展的机会,中亚地区,不论是西北印度、吐火罗斯坦、粟特地区,还是塔里木盆地,形成大大小小的王国,虽然北方匈奴帝国衰亡以后,又有鲜卑、柔然、突厥汗国相继称雄漠北,但曾经控制中亚的柔然和突厥,对于绿洲王国采用匈奴式的征收赋税,而不是直接占领。萨珊波斯王朝(224—651)、印度笈多王朝(319—500)虽然都曾把势力深入到粟特地区和吐火罗斯坦,但也都没有断绝这些王国的王统。从北方南下的嚈哒(Hephthalites)在4世纪后期曾征服粟特地区,最后定居在巴克特里亚,成为中亚的强国,但其他小国仍然存在。552年,新兴的突厥灭柔然汗国;558年又和萨珊波斯联合灭嚈哒,以阿姆河为界,瓜分其领土。中国从220年开始三国时代,以后虽有西晋的短暂统一,但很快分裂为十六国和南北朝,直到589年隋灭陈,重新统一中国。618年唐朝建立后,很快向西域扩张势力,到658年灭西突厥汗国,葱岭东西、天山南北各国及各部,都归于唐朝羁縻统治之下,但各个绿洲国家并未灭绝。与此同时,阿拉伯人兴起于阿拉伯半岛,向东征服,651年灭萨珊波斯,进入粟特地区,但并没有直接占领。661年立都大马士革的倭马亚王朝积极扩张领土,到8世纪初,阿拉伯占领粟特核心地区。751年阿拉伯军队与唐军在怛罗斯会战,唐朝败北。随之而来的是755年唐朝发生安史之乱,唐军只在塔里木盆地坚守,而阿拉伯势力也没有越过葱岭。 结论 丝绸之路是一条交通贸易之路,与中国关系密切,但也与欧亚大陆上的其他国家相关,丝路贸易的兴盛是各国共同经营的结果。 欧亚大陆上的丝绸之路,地理和政治环境并不甚佳,但从来也没有完全断绝。 不同时期的丝路交往与贸易有不同的特点,公元前2 世纪到公元后3 世纪是大国长途贸易的时代,而随后的魏晋南北朝混乱时期,则以粟特商队为代表的私人团体,在小国中间做中转贸易,由小到大,由少聚多,重建了丝绸之路的贸易网络。 欧亚大陆上的丝路贸易多数时间里不是一条线通到底,而是层层推进,阶段性发展的。

为什么“丝绸之路”以汉代为开端,这固然是因为汉武帝时张骞通西域,史称“凿空”,也就是首次打通中国与西部世界的联系,开始了贸易往来。更重要的原因,是从公元前2世纪到公元后2世纪,沿着欧亚大陆的交通干线,自东向西有四大帝国并列其间,即东亚的汉朝(前206—220)、中亚的贵霜(约30—226)、西亚的帕提亚(安息,前3世纪中叶—226)、欧洲的罗马(前30—284)。在公元前后,四大帝国都处在国势昌盛的时期,积极向外扩张,彼此交界,使东西方世界得以直接联系起来。

各个帝国中间,都有完善的交通驿路。我们从居延、敦煌发现的汉代《传置道里簿》木牍上,可以看到从汉帝国的都城长安,到边塞城市敦煌,每一个传置(驿站)和相互之间的道里数,而出敦煌后,沿着长城和障塞,道路一直通向罗布泊的楼兰王国,然后分向南北,进入西域南北道。月氏西徙,占领大夏(Bactria,巴克特里亚)之地,逐渐统一各个分裂小邦,最后由贵霜翕侯建立贵霜王国,东西南北拓地,成为1世纪时的中亚帝国。贵霜帝国除有跨越帕米尔高原的道路通向塔里木盆地的绿洲王国外,还从都城犍陀罗(Gāndhāra)开通了到印度西北海岸的重要港口婆楼割车(Barygaza,在古吉拉特)的道路,从而与印度到罗马的海上通道相连。帕提亚王国从都城和椟城(Hekotompylos)到小亚细亚的以弗所(Ephesus)有“御道”沟通,东部则自巴比伦到巴克特里亚有驿道,设置驿站和旅馆,供使者和商人换马或休息。罗马帝国也有发达的交通网络,海道可以直达印度。

汉文史料比较丰富,可以看出当时丝绸之路的一些情况。公元前138—前126年张骞第一次出使,只是把道路开通,因为中间被匈奴俘虏,所以谈不上贸易。当公元前119年张骞第二次出使乌孙时,情形就完全不一样了,《史记》卷一二三《大宛列传》说:

敦煌悬泉置出土的汉简,也印证了两汉与中亚、西亚各个国家交往的史事。这批汉简的年代,最早者为汉武帝元鼎六年(前111),最晚者为东汉安帝永初元年(107),所记录的往来使者,有来自葱岭以西的大月氏、康居、大宛者,有天山南北的乌孙、疏勒、姑墨、龟兹、焉耆、车师、于阗、莎车、精绝、楼兰(鄯善)者,最远的大概是西亚的乌弋山离的使者。有的使团人数逾千,携带有骆驼、马匹,甚至狮子,既是外交使团,又做朝贡贸易,与《史记》《汉书》《后汉书》的记载相吻合。

罗马为了绕开帕提亚,同时海上的交通运输费和过境费的成本都要比陆路少得多,所以在公元前1世纪后半叶季风规律被发现和利用以后,罗马帝国开通了从红海直航印度西海岸的海上贸易通道。

罗马与印度之间的贸易,使得大量罗马钱币流入印度,老普林尼(Pliny the Elder,23—79)在《自然史》中指出:

总起来看,由于汉、贵霜、帕提亚、罗马各个大国在势力达到一定范围之后,都积极推动对外贸易,汉与贵霜、帕提亚之间,贵霜与汉、罗马之间,帕提亚与罗马、汉之间,罗马与印度、贵霜、帕提亚之间,都存在着一定规模的贸易往来。而由于大国作为这种贸易的坚强后盾与有力支撑,所以这个时期的贸易更多地是以官方贸易、长途贸易的方式进行,其贸易团队往往动辄数百人,甚至上千人,交换物以高档的奢侈品、丝绸、金银货币为主。不能排除当时有个体或家族商队从事丝路贸易,但他们往往也被视作是某个国家的贸易使团。

到了2世纪末3世纪初,随着丝绸之路上的四大帝国走向衰落,战乱频仍,阻断丝路的畅通;丝路上兴起一些新的国家、民族,除了收取过往的商税之外,也逐渐参与到丝路贸易当中;大国贸易被分割,旧有的贸易格局也不复存在。

在大国纷争、战乱频仍的岁月里,官方的贸易商队往往会被敌对方劫掠,正是在这样的环境下,中亚粟特商队开始出现在丝绸之路的地平线上。因为粟特商队不是官方贸易使团,所以历史文献中没有正式的记录,但我们把零散的文献记载和考古发现结合起来,仍然可以清理出3世纪中叶到8世纪中叶粟特商人在丝绸之路上活跃的情形。以下大体按照年代先后,阐述粟特商人在魏晋南北朝时期的活跃情形。

三国曹魏明帝太和年间(227—232),仓慈出任敦煌太守,抑制欺辱“西域杂胡”的当地豪族,商胡“欲诣洛者,为封过所;欲从郡还者,官为平取,辄以府见物与共交市,使吏民护送道路”。其中的“西域杂胡”应当包括来自粟特地区的商胡,这种说法应当是有道理的。由此我们知道,他们以敦煌为根据地,有的前往洛阳兴贩贸易,有的由此返回家乡,表明从粟特到敦煌,再到洛阳,存在着一条粟特人的经商道路,而这种递进式的经营方式可以得到粟特文古信札的印证。

所谓粟特文古信札是斯坦因(A. Stein)在敦煌西北长城烽隧下面发现的一组粟特文书信,目前已经完整解读出第1、2、3、5号信札的内容,所记是4世纪初从撒马尔罕(康国)来的一个粟特商团,以凉州武威为大本营,派出商人前往洛阳、邺城、金城(兰州)、敦煌等地从事贸易活动,还没有完整翻译的第6号信札提到粟特人要去楼兰进行贸易的事情。虽然由于西晋末年中原的动乱,使得在洛阳经商的粟特人蒙受了沉重的打击,但通过这组信札,我们可以知道他们从撒马尔罕来到中国的河西走廊东部,以一个大本营(武威)为基地,四处派出商团倒卖货物的经营方式,以及经营的货物品种——香料、药材、布匹、丝绸、谷物等。

粟特文古信札对粟特商团的记录,也得到其他相关地点的考古资料的印证。斯坦因在罗布泊西北楼兰古城遗址中,曾发掘到一些粟特文木简,年代与粟特文古信札一样古老,属于4世纪初的遗物。大谷文书6117号粟特文残片很可能是与李柏文书(写于328年)同出于楼兰遗址的材料。值得注意的是,与其中四件粟特语木简同出于一个遗址的L.A.I.iii.1号汉文木简上,记有“建兴十八年(330)三月十七日粟特胡楼兰(中残)一万石钱二百”的出入帐目,时间恰好与上述粟特文木简的年代吻合。从帐目所记一万石的交易数量来看,这里的粟特人当不在少数,他们应当就是和武威粟特商人有联系的群体。

再往西就是尼雅遗址,1994年中日共同尼雅遗迹学术考察队在尼雅93A27遗址发掘出一个用毛绳捆扎起来的小纸包(编号93A27F1:3),内容是一封粟特语书信,年代应该是在3世纪后半到4世纪初,纸包中是一些粉末状的物品,或许是书信作废以后,用来包裹某种香料。93A27遗址曾发现带有汉文“鄯善都尉”印的佉卢文木简,推测可能是驿站的一个附属机构或客馆之类的地方。此外,斯坦因从尼雅发掘的另一件佉卢文书(Kh.35)说道:“目前没有商贾从中国来,因此现在不必去清查丝债。……当有商贾从中国过来时,再行清查丝债……”这些从中国来的商人应当会带来丝绸,可以帮忙清理丝债,而这些商人或许就是带来丝绸、香料的粟特商人。

丝路南道再向西,就是于阗。斯坦因在安迪尔(Endere)发现的一件佉卢文契约文书(No.661),其中买卖的一方是粟特人Nani Vandhaga(意为娜娜女神之仆)。这件用于阗王纪年的佉卢文书的年代众说纷纭,大体应当与尼雅出土的佉卢文书年代相距不远,因为4世纪以后,包括安迪尔的于阗王国就使用于阗文作为日常生活用语了。前人还指出,这里的粟特人Nani Vandhaga 的名字,与敦煌发现粟特文第2号古信札的发现人Nanai-vandak 同名。虽然不能说两者就是同一人,但娜娜女神是当时早期来华粟特人的共同信仰,两者的年代应当相距不远。这件契约文书,证明了粟特商人也在于阗经商贩易。

从于阗向西,经渴槃陀(又作汉盘陀、喝盘陀,今新疆塔什库尔干),经瓦罕山谷,越帕米尔(葱岭)高原,到巴基斯坦北部印度河上游。德国和巴基斯坦两国的考古学者20世纪七八十年代曾沿着印度河上游的古代丝绸之路进行考古调查,在奇拉斯城(Chilas)、夏提欧村(Shatial)、洪札(Hunza)等地,发现超过六百条粟特文题记,表明有来自粟特地区塔石干(Tashkent)的石国人、弭秣贺(Maymurgh)的米国人、片吉肯特(Panjikent)附近的Farn-mēthan人、瑟底痕(Ishtikhan)的西曹国人、撒马尔干(Samarkand)的康国人、屈霜你迦(Kushanika)的何国人等,年代在4至6世纪。

这些题记表明粟特商人经巴克特里亚,南下与印度人贸易。同时其中有一条题记记载,也有人从这里出发,去向葱岭以东的渴槃陀,使得粟特商人的贸易路线,与于阗相接。由于北方有柔然的威胁,所以早期来华的粟特商人,显然选择的是塔克拉玛干沙漠南缘的丝路南道向东前进,从于阗、尼雅、楼兰到敦煌。

相对来讲,塔克拉玛干沙漠北缘丝绸之路上的粟特商人要稍迟一步。大概从4世纪中期以后,或许更晚的时间里,龟兹壁画上出现粟特商人的形象。焉耆地区也曾发现可能是4—5世纪的粟特银器。这也可能是现存材料的缺乏之故,而出土文献较多的吐鲁番,提供给我们更多的信息。

吐鲁番安乐城出土的《金光明经》题记证明,430年时高昌城东就有一所地标性的胡天祠,根据粟特商人在丝路沿线建立的殖民地中往往设立祆祠的惯例,此时的高昌城东应当有粟特人的聚落。麹氏高昌国时期(502—640)的《高昌内藏奏得称价钱帐》,是一件高昌市场上征收商税的记录,在整个三十多笔交易中,买卖双方主要是康、何、曹、安、石五姓的粟特人,卖者当来自西方,买者在高昌本地,但双方都是粟特人。买卖的商品有金、银、丝、香料、郁金根、硇沙、铜、鍮石、药材、石蜜,除了丝之外,大多数是西方的舶来品,而且都是大宗交易。这件文书反映了粟特人在高昌地区进行贵金属、香料、丝绸等贸易的情形,从西方来的粟特商人把大宗货物运载到高昌,由高昌的粟特商人买下来,再分散或整批运至河西或中原地区兴贩,生动地反映了粟特人的商业运作模式,与粟特文古信札等材料所记相吻合。

正如古信札所记录的那样,敦煌以东也是粟特商人的贸易天地。第2号信札所记粟特商团的大本营武威,就是一个重要的据点。第5号信札也说明,4世纪初武威是粟特人贸易集散中心,他们把转运贸易的货物贮存在那里,并派商人四处转贩。更能说明问题的是《北史》卷九七《西域传》“粟特国”条的记载:“其国商人先多诣凉土贩货,及魏克姑臧,悉见虏。文成初,粟特王遣使请赎之,诏听焉。”可见,北魏灭北凉、攻占其首都姑臧时(439),掠走了大批居住在武威的粟特商人,把他们安置在北魏都城平城(今大同)及其附近地区,以粟特人的财富充实都城地区。到452年后不久,粟特王特意遣使来赎这些粟特商人,表明这些粟特商人对于粟特本国的重要性,也透露出他们的丝路贸易不能断绝。

凉州武威因为是河西首府,所以聚集的粟特商胡最多。史籍记载:“后魏安难陀至孙盘婆罗,代居凉州,为萨宝。”大概与此同时,凉州还有被北周皇帝封为凉州萨保的史君,而同样是北周末年的同州萨保安伽,也出身凉州。一个萨保代表一个胡人聚落的存在,而一个聚落源自一个数百人的粟特商团,可见北朝末年,武威粟特人势力之盛,这也就是安兴贵、安修仁兄弟能够易如反掌地消灭凉州李轨政权,把河西土地献给新兴的唐朝的原因。

近年来在北周长安城东郊陆续发现粟特首领康业、史君、安伽等人的大型墓葬,表明粟特人在长安拥有的势力。《通典》卷一四六《乐六》“龟兹乐”条记:“周武帝聘突厥女为后,西域诸国来媵,于是有龟兹、疏勒、安国、康国之乐。帝大聚长安胡儿,羯人白智通教习,颇杂以新声。”表明当时北周的宫廷中,也有大量从事音乐、舞蹈的胡人。《周书》卷二二《柳庆传》记载,雍州有一胡人家被劫,其原因应当是他们身为商贾而较为富裕的缘故。作为当时北周的都城,长安一定是粟特贸易之路上的一个重要的支点。

洛阳是粟特商人在中原贩易的另一个重要支点,上举《三国志·魏书·仓慈传》就提到“欲诣洛者,为封过所”,表明粟特商人很早就到达这里,并把这里作为一个贸易目的地。粟特文古信札证明,西晋末年武威的粟特商人也前往洛阳经商。494年,北魏孝文帝迁都洛阳,这里再次成为北方中国的中心,外来商人更加不断。《洛阳伽蓝记》卷三记:“自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区已。乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。”这里面当然有粟特商人。

东汉末,曹操封魏公,居邺城,邺城的地位在三国时十分重要。粟特文古信札提到的最东面的经商地点是邺,说明粟特人很早就曾到过此地。到了东西魏分裂,邺城成为东魏、北齐的都城,北齐粟特胡人带来的胡化之风为史家津津乐道。北齐职官中有京邑萨甫、诸州萨甫,萨甫即萨保,是胡人聚落首领,可见胡人在北齐的势力之强。安阳曾出土粟特石棺床,围屏上描绘着粟特首领出行、宴饮等图像,有人推测这可能来自一个萨甫的墓葬。

粟特商人还帮助北齐做跨国贸易,如《周书》卷五○《吐谷浑传》记,西魏废帝二年(553),以青海为中心的吐谷浑国“又通使于齐氏,凉州刺史史宁觇知其还,率轻骑袭之于州西赤泉,获其仆射乞伏触扳、将军翟潘密、商胡二百四十人、驼骡六百头、杂彩丝绢以万计”。这个吐谷浑国派往北齐而返回的使团,显然同时也是一个商队,首领是吐谷浑仆射乞伏触扳和将军翟潘密,而队伍的主体是商胡。这支从北齐来的商队在凉州附近被西魏军队偷袭成功,俘获商胡240人,驼骡600头、杂彩丝绢以万计,可见是一个颇有规模的商队,因为除了被俘商胡外,应当还有逃散的商人和驼马,包括一些丝绸织品。

魏晋南北朝时期,粟特商人的足迹也进入中国南方地区,一条路是经襄阳南下。僧祐《出三藏记集》所收《渐备经十住胡名并书序》记载:东晋宁康元年(373),凉土沙门慧常将《渐备经》寄托凉州“互市人康儿”,由其“展转送至长安”。这位康国出身的粟特胡商在太元元年(376)五月把经本送到长安。太元二年十月初,长安僧人安法华把此经送至长安的“互市”机构,再由“互市人”送往襄阳。由此可以复原出从姑臧到长安、再到襄阳,粟特互市商人转输物品,往来贸易的情形。长安僧人安法华,显然是安国出身的粟特人,他在长安担负着转输佛典的任务,当然在长安,也一定有转输货物的粟特商胡。

另一条进入南方的路是从河西走廊经松潘地区南下,到成都,然后顺长江而下,可以直到东晋、南朝的首都建康(南京)。因为南朝与北方的鲜卑政权往往处于敌对状态,所以这条道路的西北枢纽,是青海的吐谷浑国,可以不经北方政权占领的河西走廊,而经青海湖西行,翻过阿尔金山到西域鄯善地区,再西行于阗,或北上高昌。

《续高僧传》卷二六《释道仙传》记:“释道仙,一名僧仙,本康居国人,以游贾为业。梁周之际,往来吴蜀,江海上下,集积珠宝,故其所获赀货,乃满两船,时或计者云:直钱数十万贯。”后来皈依佛门,将所获珍宝沉入江中。又《隋书》卷七五《何妥传》记:“西城(域)人也。父细胡,通商入蜀,遂家郫县。事梁武陵王﹝萧﹞纪,主知金帛,因致巨富,号为西州大贾。”何细胡显然是粟特何国出身的一个商胡,应当也是通过吐谷浑道而进入蜀地的。

粟特人“利之所在,无所不到”,除了进入西域绿洲王国和中国内地之外,也同时进入北方游牧王国。史君墓图像中有粟特商队首领萨保拜访嚈哒首领的场景,安伽墓图像中有粟特萨保与披发突厥首领会盟、宴饮等活动,都说明了这一点。希腊史家弥南德记载,西突厥可汗室点密曾派以粟特人Maniach 为首的使团到波斯,要求在波斯境内自由出售丝织品,未获允诺。567年,突厥与波斯断交。568年初,室点密可汗派(Maniach)率突厥与粟特的联合使团出使罗马,抵达拜占廷,受到查士丁二世(Justin II,565—574年在位)的热情接待,双方结盟。同年八月,拜占廷使臣(Zemarchus)与Maniach一起回访突厥,以后双方使者往来不断,建立了绕过波斯,经高加索到罗马的贸易通道。从史君、安伽墓图像可以看出,粟特商人的东方贸易,受到了北方游牧汗国的保护。

辛姆斯-威廉姆斯(N. Sims-Williams)教授指出粟特人不仅仅是粟特与中国之间贸易的担当者,也是中国与印度之间的贸易担当者。姜伯勤教授也强调粟特人实际上是中古时期丝绸之路上的贸易担当者。从上面列举的部分例证可以看出,经过长时间的经营,粟特人在粟特本土到中国之间,以及中国与印度之间、北方游牧部落与南方农耕居民之间,从南到北,从西到东,逐渐形成了自己的贸易网络,在这个贸易网络的交会点上,建立起殖民聚落,作为他们东西贸易的中转站。粟特商队由首领萨保率领,一队队从粟特本土出发,来到丝路沿线不同的据点,把货物卸下,一些人返回,一些人继续前行,这样人员不断充实,聚落也得以充实。

因此可以说,在汉、贵霜、帕提亚、罗马四大帝国衰亡后,小国没有力量经营大型贸易,中亚的粟特商人逐渐重建起丝绸之路的贸易网络,他们以商队和聚落相结合的方式,控制了整个中古时期的丝路贸易,即使在突厥、回鹘汗国强盛之际,以及隋唐王朝统治中国的情形下,丝路贸易仍然掌控在粟特人之手,我们从敦煌、吐鲁番和西域出土各种胡汉诸语文书中看到,7世纪初到8世纪中叶,中原与西域的贸易往来,主要是粟特人承担。甚至安禄山在发动叛乱之前,也是利用粟特商人的贸易网络,“潜于诸道商胡兴贩,每岁输异方珍货计百万数”,聚集了大量发动战争的资本。安史之乱后回鹘汗国与唐朝的绢马贸易,也是控制在粟特人之手。虽然有关粟特商人的史料零碎,但把这些分散的不同史料放在一起,就可以看出粟特商人在中古丝绸之路上的伟大形象了。 <-p>

<-p>