南京是六朝佛教美术中心,引领了中国早期佛教美术的发展演变,成为中国佛教美术的信息源,并且影响了敦煌。

众所周知,各国各时代的首都都是当时的政治、经济、思想、文化的中心,自然也是当时的宗教和艺术中心。纵观中国历史,中国古代文化中心,最早主要在河南,两周秦汉在长安、洛阳,六朝在南京,隋唐宋文化中心又回到陕西、河南,元明清在北京(明初曾一度定都南京),民国又定都南京,文化中心又回到江南。可见南京在中国文化史上的重要地位。

就佛教美术而言,汉代首都长安、洛阳是汉代佛教中心。六朝首都南京是六朝佛教美术中心(策源地、信息源),影响并且指引南朝、北朝、河西走廊,甚至朝鲜、日本。隋唐佛教美术中心又回到长安、洛阳,宋元以后,中国佛教美术开始衰落。由此可见南京是唐以前中国佛像最主要的策源地,也就是说,南京引领了中国早期佛教美术的发展演变。当然敦煌唐以前艺术也主要受南京影响。

南京是六朝(东吴、东晋、宋、齐、梁、陈)故都,后来南唐、明初、太平天国、中华民国也一度为都,可称“十朝古都”。南京历史悠久,文化昌盛,物华天宝,人杰地灵,南京早在六千年前就已出现了原始文化(北阴阳营文化、湖熟文化等),西周时是奴隶主封地,春秋末期吴王夫差在此筑城,铸造青铜器,是为吴文化。后越灭吴,范蠡也在此筑城,接受越文化。后楚夺越地,又接受了楚文化,手工业、商业大发展。秦始皇南巡路过南京,开通驰道,使南京交通便利,并带来中原北方文化。可见南京早在汉以前就已兼容南北文化。汉时南京金属冶炼技术更加发达,铜、铁器普及。所有这些都为六朝经济、文化大发展,打下了坚实的基础。

六朝工商业进一步发展,东吴孙权时造船业、航海业发达,大海船远达台湾、辽东、高句丽、扶南(柬埔寨),孙权曾派康泰、朱应出使扶南(柬埔寨),使东南海路进一步畅通。六朝经济繁荣,物产丰富,本地出产粮食、丝绸、瓷器、铜镜、纸张等,海外运来香料、珠玑、翡翠、珊瑚、犀角、象牙等,都荟萃南京,可见当时中外交流之盛。

经济繁荣必然带来文化昌盛,六朝南京设有儒学、玄学、文学、史学等学馆,研究学术,培养人才。南朝文学名著大多是在南京写成,诸如刘义庆《世说新语》、刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》、昭明太子《文选》、谢赫《古画品录》、法显《佛国记》等等。

南京也是六朝佛教中心,佛寺林立,晨钟暮鼓,不绝于耳,《南史》上说:“都下佛寺五百所,穷极宏丽,僧尼十余万,资产丰沃”,唐代杜牧诗云:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,可见当时南京佛教美术繁荣昌盛,必然引领风气之先。当时南京画坛大师如云,杰作如雨,六朝大家(诸如曹不兴、卫协、戴逵、顾恺之、陆探微、僧佑、张僧繇等)几乎都在南京从艺,包括从事佛教美术创作,他们就能构成一部六朝美术史,并对后世产生深远影响。

《佛立像》,南梁普通四年(523年,6世纪),四川成都万佛寺遗址出土,现藏四川博物馆,属陆家样。九人组合,开风气之先

但是非常遗憾的是589年隋灭陈,“城邑宫阙,并荡耕垦”,六朝繁华之都,顿时成为一片瓦砾废墟。此后又历经几次南京大屠杀(诸如金兵南下、太平天国、日寇侵华等),南京文化毁灭殆尽,现存古建多为清末以后重建,六朝文物非常罕见。这些都为我们今天研究六朝佛教美术造成了极大的困难,我们只能从古文献的片言只语中去猜想、想象当时佛教美术的艺术风貌。中国雕塑往往跟着绘画走,画、塑不分,雕塑家都是画家,有些画家也搞雕塑,中国佛像也是如此,是将平面描绘的佛像,作为样本,使之立体化(一般要有三个面,正面和两个侧面),作为崇拜偶像,因为佛教是像教。佛像既是宗教宣传,更是宗教艺术,尤其是今天,我们是将其当做艺术来研究,也就是说用研究艺术的方法来研究。所以中国雕塑史也跟着中国绘画史走,将佛画大师画的平面佛像作为样本,将其立体化,雕塑成立体佛像。而大师们画的佛像样本又往往参考中外高僧从国外(海外)带回来的外国佛像,进行改造、创作,将其中国化、汉化,大众化,使之能适合中国百姓来欣赏、来礼拜。中国佛像最著名的样本就是“四大样”(曹不兴曹家洋、张僧繇张家样、吴道子吴家样、周昉周家样),中国佛教美术(现存主要是北方石窟造像)大多是依据这四大样创作的。东汉(1---3世纪)印度佛教传入中国,走的是两条传统商路,一条是西北陆路(即所谓“丝绸之路”),一条是东南海路(后来所谓“瓷器之路”),此外还有一条印度、缅甸、云南、四川古道(即所谓“川滇缅印之路”)。这三条商路,最迟西汉时就已开通。西北陆路源于贵霜帝国(1---3世纪)首都犍陀罗(中亚阿富汗、巴基斯坦之间,即今巴基斯坦白沙瓦),东南海路和川滇缅印之路都源于贵霜冬都马图拉(恒河流域)。贵霜这两处佛像大不一样,犍陀罗佛像是希腊·中亚佛像,马图拉佛像是印度本土佛像。但二者互相影响,同步发展。

《佛立像》,北魏太平真君四年(443年,5世纪),现藏日本东京博物馆,属后犍陀罗样式,受马图拉影响

三世纪贵霜帝国灭亡,犍陀罗艺术也随之衰落,发展成后犍陀罗(4---7世纪),一直受马图拉影响,犍陀罗影响越来越小,仅影响中亚、新疆。而马图拉却一直在发展,发展成后马图拉,即笈多佛像(4---7世纪),影响越来越大,能影响到南亚、中亚、东南亚、东亚。对中国佛教美术来说,犍陀罗远不如马图拉影响大,可是我们的研究往往侧重犍陀罗,不注意马图拉,这是一个方向性的错误。根据信息传播理论,印度恒河马图拉是佛像(佛教美术)的信息源,东南海路是信息传播路线,海路终点南京(或山东、江苏沿海)是信息接受地。

三世纪三国东吴曹不兴首创中国佛像(曹家样),开创了辉煌灿烂的中国佛教美术史。曹不兴学于印度高僧康僧会,康僧会虽然祖籍康居(中亚巴尔喀什湖和咸海之间),却世居天竺(印度),父亲经商,移居交趾(越南北部),康僧会在交趾出家,后到东吴首都南京弘法,并带来了越南佛教经像,当时越南佛像当属印度马图拉佛像。可惜这一切我们今天都看不到了。曹不兴的学生是卫协(西晋),卫协的学生是顾恺之(东晋),顾恺之的学生是陆探微(南朝刘宋),一脉相承,都是六朝时的一流大师。其中曹不兴、顾恺之、陆探微,再加上南梁张僧繇,合称“六朝四大家”。这四大家(尤其是后三大家)都活跃于南京,南京顾恺之、陆探微、张僧繇三大家,分别创造了顾恺之风格、陆探微样式和张僧繇张家样,这三种风格风范,作为南京样板,广泛影响了全中国,乃至朝鲜、日本,当然也影响了西北敦煌。南京影响敦煌,南京又成了中国佛教美术的信息源,敦煌是终点,是信息接受地,南京---洛阳---长安---河西走廊---敦煌是佛教美术传播路线。

《佛坐像》,十六国后赵建武四年(336年,4世纪),现藏美国,属后犍陀罗样式,受马图拉影响。

先说顾恺之影响敦煌,东晋(317---420年,四、五世纪)建都南京,偏安江南,佛教在江南大发展,仍以南京为中心。北方五胡十六国战乱频繁,北方胡人逐鹿中原,竞相进行汉化改革,积极学习南方东晋汉人文化、典章制度等,东晋佛像自然而然也就成了北方的样板。北方十六国到后期才逐渐安定下来,佛教美术才开始建设。所以我们今天所能看到的最早的佛像,大多是这个时候的(十六国后期,5世纪)。东晋十六国时,大量印度和中亚高僧来华弘法,他们分别通过东南海路和西北陆路带来佛经、佛像,为中国佛教美术带来了样本。例如南京瓦棺寺供奉的玉佛像就是狮子国(斯里兰卡)国王义熙二年(406年)贡献的。与戴逵制作的佛像和顾恺之画的维摩诘壁画并称“瓦棺三绝”,“三绝”差不多同时,可惜都没有流传下来。五世纪初的斯里兰卡玉佛当为印度恒河笈多(4---7世纪)佛像,当时笈多佛像如日中天,风行南亚,并广泛影响到东南亚和中国。

《佛坐像》,十六国时期,据说是河北石家庄出土,现藏美国哈佛大学,属犍陀罗样式。

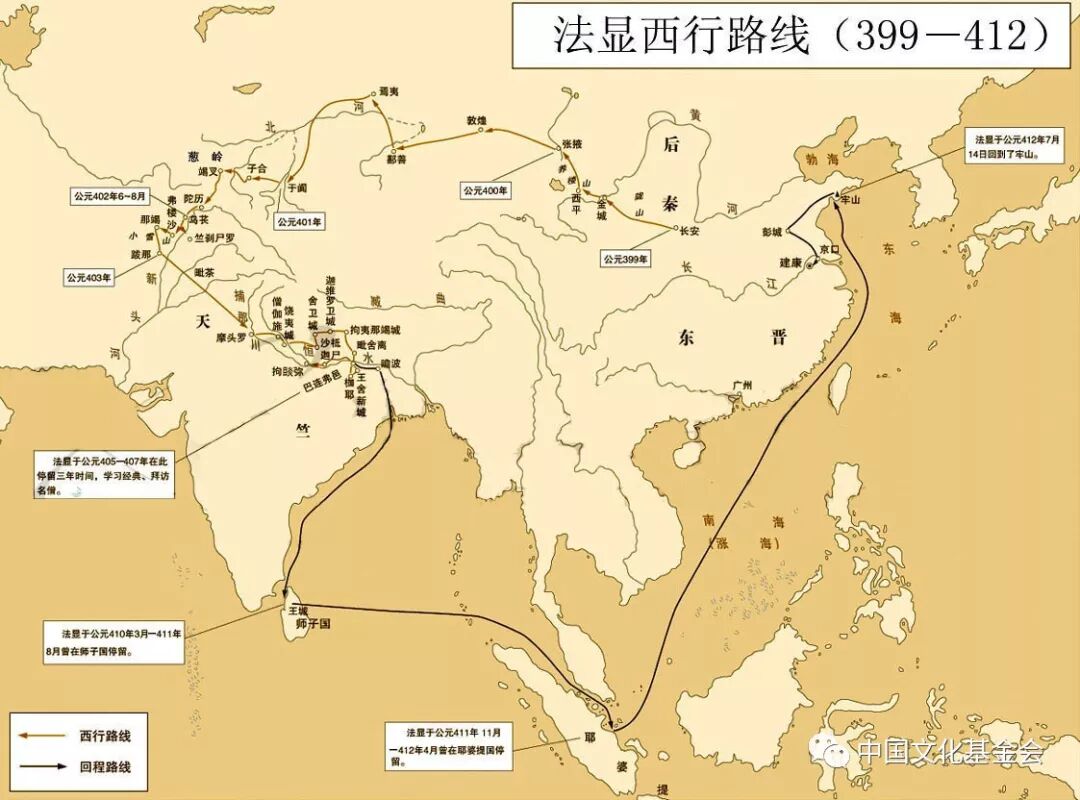

再如东晋高僧道安(314---385年,四世纪)是河北冀县人,一生带徒弟各处弘法,他讲经时,法会上罗列佛像,其中就有外国佛像,据说是前秦皇帝苻坚送给他的。苻坚的佛像可能是从西北陆路来到后犍陀罗佛像(4---7世纪)。中国高僧西行求法也带来印度佛像,最典型的例子就是东晋法显。法显(357---422年,4、5世纪)是东晋高僧,是位伟大的探险家,是我国最早上述两条路都走过的人,5世纪初,他年近六十,从长安出发,经西北陆路河西走廊、新疆、阿富汗、巴基斯坦(犍陀罗)到印度恒河流域(上游马图拉、中游鹿野苑),顺流而下,到恒河入海口塔姆卢克(西孟加拉邦米德纳普尔,离加尔各答不远),在那里逗留两年(408、409年)抄写佛经,临摹佛像。然后从塔姆卢克出发,走东南海路,经斯里兰卡、印度尼西亚(一说被海风吹到美洲)、南海、东海、黄海,在山东牢山(青岛、崂山一带)登陆,第二年到东晋首都南京。

印度佛教美术的几个圣地犍陀罗、马图拉、鹿野苑等,他都去朝拜过,他在恒河入海口塔姆卢克临摹的佛像,当为笈多鹿野苑佛像,当是圆脸厚唇,衣薄透体,或如出水,或如裸体。但因法显求法传教始终是个人行为,不像后来唐僧玄奘一直有官方支持,所以法显远不如玄奘影响大。虽然法显早在5世纪就已带回印度笈多鹿野苑佛像,但影响有限,又经过一百多年,直到南梁武帝时(6世纪中期)才产生影响。总之当时外国佛像广泛流行,为中国佛教美术提供了大量样本,中国佛教美术就是这样不断引进,不断改造,不断创新中发展起来的。东晋最伟大的画家是顾恺之(345---407年,四五世纪),他是无锡人,他与他的老师卫协都是中国最早的插图艺术大师(参见拙作《中国插图艺术史话》,清华大学出版社2005年出版)。他还是中国佛画大师,曾在南京瓦棺寺画壁画《维摩诘》,“清赢示病,隐几忘言”,非常传神,简直就是东晋名士,因此轰动一时,是上述“瓦棺三绝”之一。他画裴楷添上三毫,画谢鲲置于丘壑,这些都说明他注重“传神”,“以形写神”,他说:“传神写照,正在阿堵之中”,这对中国画后来发展有重大影响。其画曲线造型,细密连绵,如春蚕吐丝,如春云浮空,如流水行地,非常自然,非常轻松,非常成熟。顾恺之对外国佛像进行中国化、精致化、文人化改造,把外国佛像画成中国文人士大夫,可惜他画的佛画没有流传下来。《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女传图》三画传为顾恺之画,实为后人摹本,但也体现出顾恺之画风,生动传神,文静典雅,曲线造型,轻松自如。南京顾恺之文静、传神的画风以及他所创造的中国化、精致化、文人化、大众化的佛像,作为当时风范、样板,风行南方,影响北方,广泛影响到十六国后期、北魏前期(5世纪)、南朝刘宋(5世纪)的佛教美术。他继承了西晋卫协,启发了南朝刘宋陆探微,为中国佛教美术发展打下了坚实的基础。可惜他画的佛画没有流传下来。